정신건강 전문가를 위한 웹기반 트라우마 교육 프로그램의 효과에 관한 체계적 문헌고찰

A Systematic Review of the Effect of Web-based Trauma-Education Programs for Mental-Health Professionals

Article information

Trans Abstract

Purpose

This study was conducted to review the web-based trauma-education programs for mental-health professionals reported in English and Korean.

Methods

A systematic literature search was conducted using the PubMed, CINALH, EMBASE, Cochrane Library, PsycINFO, Web of Science, RISS, KISS, NDSL, US National Library of Medicine, Clinical Research Information Service, and Virginia Henderson International Nursing Library. The database search identified 11,852 articles. The selection of articles involved a three-phase process, in which duplications were identified and, titles and abstracts of retrieved articles were determined according to inclusion criteria, followed by full-text reading of articles identified. Finally, a total of three studies were included in this review, which published in the United States in 2011, 2014, and 2019. One was a pilot randomized controlled trial and two were pre- and post- studies. Only one included nurses as participants. Selected studies were rated for quality assessment using the Risk of Bias tool of Cochrane’s collaboration.

Results

Although the specific content of the programs was unknown, they improved mental health professionals' knowledge level, performance confidence, satisfaction, and education-completion rate.

Conclusion

More well-designed studies are needed of the optimal content for web-based education programs in mediating trauma for a broad spectrum of mental-health professionals.

서 론

1. 연구의 필요성

오늘날 우리 사회는 세월호 참사, 대형화재, 코로나-19와 같은 국가적 재난부터 개인의 생명을 위협하는 질병이나 교통사고, 범죄 피해, 가족의 죽음, 성적 외상, 따돌림 등에 이르기까지 다양한 트라우마를 경험한다[1,2]. 트라우마에 노출된 사람 중 20.1%는 급성 스트레스 장애를 진단받으며, 이 중 15.7%는 외상후 스트레스 장애로 발전할 가능성이 높은 것으로 보고되었다[1,3]. 외상후 스트레스 장애는 DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)에 수록된 정신질환 중 유일하게 원인이 명시된 질환임에도 불구하고 그 진단과 치료는 간단하지 않다. 트라우마 사건 자체의 특성, 사건 발생 이후의 시간 경과, 개인의 취약성이나 회복탄력성 등에 따라 외상후 스트레스 장애의 양상이 달라지기 때문에[4,5], 트라우마 치료에 참여하는 정신건강 전문가는 충분한 훈련을 통해 다학제간 접근이 필요하다. 만약 치료과정에서 트라우마 생존자들의 경험을 세심하고 주의 깊게 다루지 못하면 재외상화의 가능성이 있기 때문에, 이들을 치료하는 정신건강 전문가는 전문성과 충분한 임상경험 및 치료자로서의 자질이 요구된다[6].

최근 국가적 재난과 천재지변 등의 트라우마 사건 발생이 증가하고 있으며, 그 유형과 규모에 따라 다양한 직군의 정신건강전문가(정신건강의학과의사, 정신건강간호사, 정신건강사회복지사, 심리상담가)가 동원된다[7]. 정신건강 전문가는 트라우마 발생 직후부터 장기간에 걸쳐 트라우마 사건의 생존자와 희생자, 그리고 그들의 가족 및 지역사회의 취약한 사람을 대상으로 심리적 회복에 필요한 모니터링, 평가, 위기상담, 사례 관리 등을 수행한다[8,9]. 우리나라는 2014년 세월호 참사를 계기로 정부 주도하에 안산 정신건강 트라우마센터가 설립된 바 있으며, 이후에도 포항 지진 피해자 심리지원, 강원 산불 통합 심리지원 등 정신건강 전문가의 개입을 통한 트라우마 환자의 심리적 안정과 사회 적응을 지원하였다. 그러나 국가 차원에서 다양한 직군의 정신건강 전문가를 대상으로 한 통합적이고 체계화된 교육 프로그램의 미비로 현장에서는 정신건강 전문가 간의 역할 구분이 명확하지 않고, 직군 간의 정보교류 및 연계의 어려움을 겪은 것이 확인되었다[10,11]. 이는 트라우마 치료 활동에 동원된 국내 정신건강 전문가의 심리적 소진을 촉진하고 이차적 외상 스트레스를 유발한다[5,10,11].

트라우마 회복은 개인의 심리 ․ 정서적 문제에서부터 사회구조 및 환경의 변화까지 도모해야 하는 통합적 접근이 필요하다[2]. 오늘날 트라우마 치료는 다양한 직군의 정신건강 전문가 참여를 통한 팀 접근이 요구되나, 그러지 못해 각 직군마다 치료 결과가 상이하다는 문제점이 보고되었다[12]. 이를 해결하고자 미국과 영국을 포함한 선진국은 국립 외상후 스트레스 장애 센터를 중심으로 체계화된 정신건강관리 프로그램을 운영하고 있으며, 교육 프로그램 개발 시 직군 간의 공통된 핵심역량을 설정하였다[13]. 반면 우리나라의 정신건강 전문가 교육프로그램은 국립정신건강센터 주관 하에 이루어지는 공통교육과 간호, 사회복지, 임상심리 3개의 각 직군별 교육으로 구성된다[14]. 이는 각 직군별 업무특성에 대한 이해 부족과 소통 부재로 이어지며, 최종적으로는 외상후 스트레스 장애 환자의 정신건강 회복에도 영향을 미친다[10,11]. 이를 개선하기 위한 방안으로 트라우마 치료에 참여하는 정신건강 전문가의 표준화된 실무지침을 개발하고, 나아가 전문가 개인의 수준과 숙련도에 따른 다양한 훈련 프로그램 제공이 필요하다.

그러나 기존 대면 교육 프로그램은 시간과 비용의 소모가 크고, 교대근무와 같은 직군별 상이한 근무여건으로 인해 참석이 어렵다는 단점이 존재한다[15]. 단점을 보완하고 교육의 효과성을 높이기 위해 온라인 교육의 필요성이 제시되었으며[15], 최근 웹기반 기술을 활용한 다양한 교육 프로그램이 개발되고 있다[16]. 선행연구에 따르면 웹기반 정신건강 중재 프로그램은 심리상담 및 사례관리에 있어서 대면치료와 동일한 수준의 치료효과가 있으며[2], 방문 시간 절감과 신속하고 편리한 치료로 더 다양한 대상자가 부담 없이 활용할 수 있다는 장점이 있다[17]. 또한 웹기반 정신건강 중재 프로그램은 개발 이후 저비용으로 유지 가능하다는 점에서 대면치료보다 비용 효과적이며, 적은 인적자원으로도 많은 대상자에게 치료를 확산 제공할 수 있으므로 재난상황에서 효율적이다[17,18]. 이외에도 모바일 이용이 가능하기 때문에 시공간의 제약 없이 쉽게 사용할 수 있다는 장점이 있으며[19], 특히 정신건강 관련 정보를 제공하거나 정신건강 문제가 있는 환자와 정신건강 전문가 간에 의사소통 통로로도 사용될 수 있다[20]. 웹기반 교육 프로그램 개발을 통한 트라우마 치료 시스템 개선 노력은 현대적인 트라우마 치료 개념과 기술을 일반화하고, 요즘과 같은 코로나-19 팬데믹으로 인한 ‘사회적 거리두기’ 확산에 따른 ‘언택트(untact) 사회’에 필수적이다.

따라서 본 연구는 정신건강 전문가를 위한 웹기반 트라우마 교육 프로그램의 중재 개발을 위해 국내외 선행연구를 중심으로 효과를 살펴보고, 교육 프로그램의 구성을 체계적 문헌고찰을 통해 알아보고자 한다. 이는 향후 정신건강 전문가를 위한 웹기반 트라우마 교육 프로그램 개발방향을 마련하기 위한 기초자료로 사용될 것이다.

2. 연구목적

본 연구의 목적은 정신건강 전문가 대상으로 수행된 웹기반 트라우마 교육 프로그램의 효과를 확인하는 것이다. 체계적인 문헌고찰 방법으로 검색하고 중재의 특성 및 효과를 분석함으로써 국내 정신건강 전문가의 특성을 고려한 표준화된 교육을 제공하고, 시간과 비용 및 편의성을 고려한 웹기반 트라우마 교육 프로그램 개발을 위한 근거를 마련하기 위함이다.

연구방법

1. 연구설계

본 연구는 정신건강 전문가를 대상으로 수행된 웹기반 트라우마 교육 프로그램의 효과를 분석한 중재연구들에 대한 체계적 문헌고찰 연구이다.

2. 핵심질문

본 연구의 핵심질문은 ‘정신건강 전문가를 대상으로 수행된 웹기반 트라우마 교육 프로그램이 효과적인가?’이다.

3. 문헌 선정기준

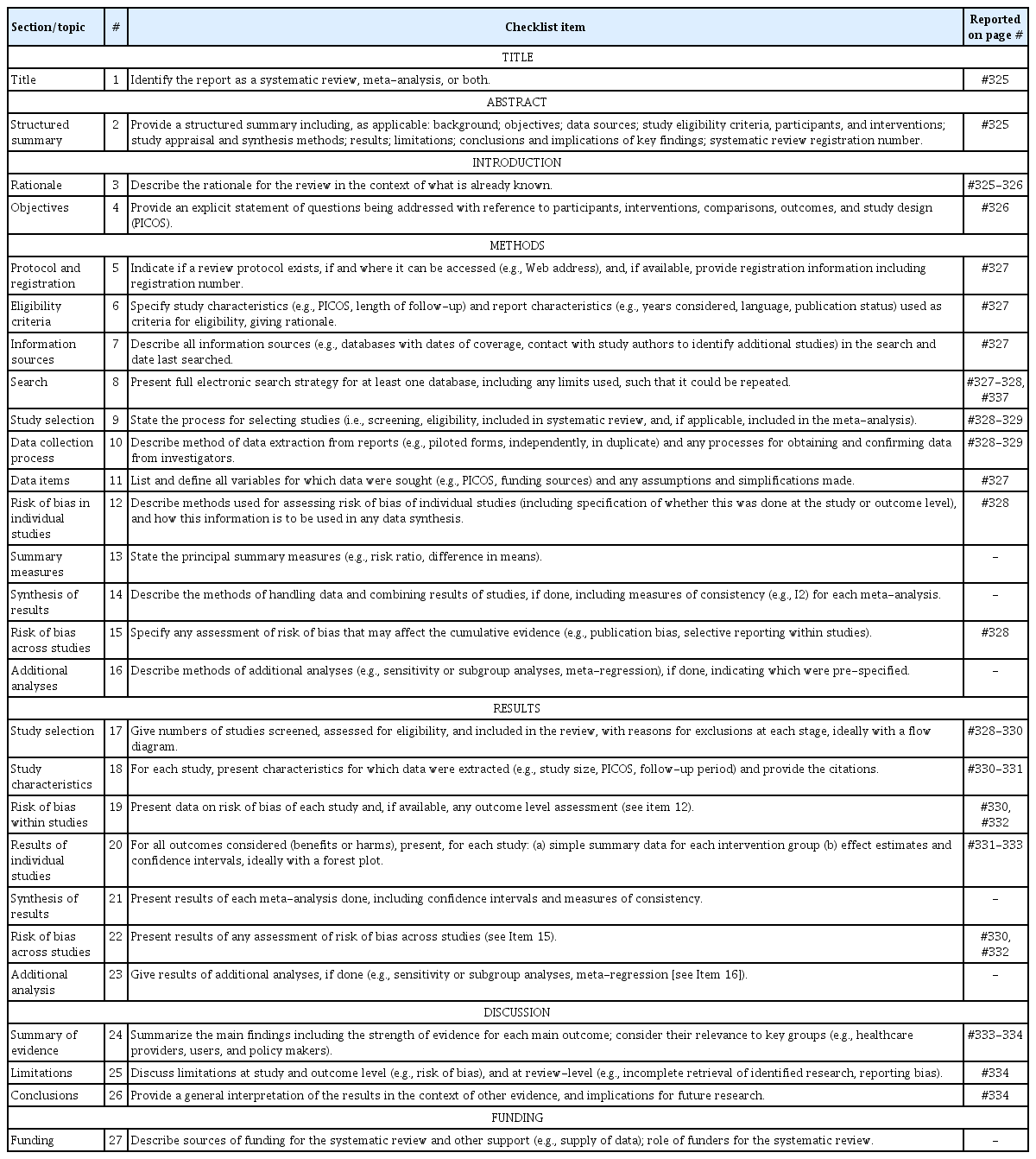

본 연구는 코크란 체계적 고찰 매뉴얼(Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Intervention 5.1.0)[21]과 체계적 문헌고찰 보고기준(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, PRISMA)[22] 및 한국보건의료연구원의 체계적 문헌고찰 매뉴얼[23]에 따라 수행되었다. 문헌의 선택과 자료 추출에 이르는 연구의 전 과정은 3명의 연구자에 의해 시행되었으며, 의견이 일치하지 않을 경우에는 논의를 거쳐 문헌의 선택 여부를 결정하였다.

1) 선정기준

핵심질문 전략인 PICOSD (Participants, Intervention, Comparison, Outcomes, Study Design)에 따라 데이터베이스 검색 후 문헌을 검토하였다. 연구대상(P)은 정신건강 전문가(의사, 간호사, 사회복지사, 상담심리사)로서 트라우마 관련 활동에 참여하는 자이고, 중재(I)는 웹기반 트라우마 교육 프로그램을 대상으로 하였다. 비교대상(C)은 일반적 간호중재 및 실험 처치를 제공하지 않는 대조군, 결과(O)는 웹기반 트라우마 교육 프로그램의 효과로서 지식의 향상, 인식 개선, 효능감(제한을 두지 않음)으로 하였다. 연구설계(SD)는 중재 프로그램의 현황과 결과를 포괄적으로 확인하기 위하여 문헌 선택 시 연구 유형을 제한하지 않았다. 마지막으로 출판편의를 줄이기 위해 학술지에 출판된 연구물 외에 학위논문 등 회색문헌도 포함시켰으며, 논문의 언어는 영어와 한국어로 제한하였다.

2) 배제기준

본 연구의 배제기준은 1) 연구의 대상이 정신건강 전문가(의사, 간호사, 사회복지사, 상담심리사)가 아닌 경우, 2) 웹을 통해 트라우마 교육을 진행하지 않은 경우, 3) 단순 의학적 치료중재와 약물 관련 중재만 포함한 경우, 4) 전문을 확인할 수 없는 경우, 5) 연구설계가 문헌고찰 연구인 경우, 6) 타당성 조사연구인 경우, 7) 프로토콜 연구인 경우, 8) 동물실험연구인 경우이다.

4. 문헌검색 및 선정

1) 자료검색

자료검색 기간은 2020년 4월까지이며, Y대학 의학도서관의 전공 전문 사서의 자문을 받아 검색 데이터베이스의 선정과 검색 방법 설정의 전체 과정에 대한 타당도를 확인하였다.

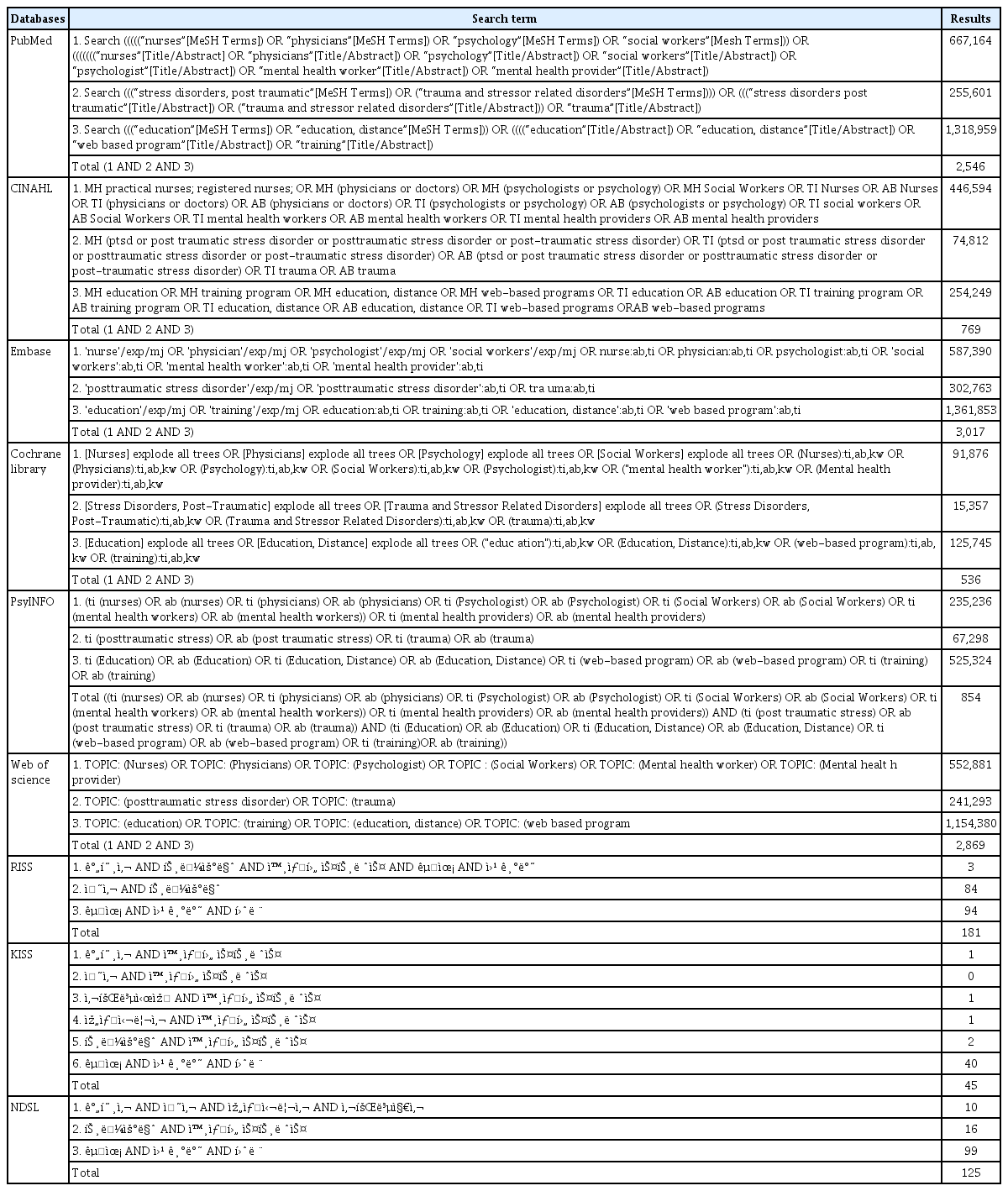

(1) 전자 데이터베이스 검색

미국립의학도서관(National Library of Medicine)이 제시한 문헌검색 지침에 따르면 체계적 문헌고찰의 핵심 데이터베이스에 MEDELINE, EMBASE 및 Cochrane Library 등이 포함되며, 표준 데이터베이스에는 CINAHL 및 PsycINFO 등이 포함된다[8]. 따라서 본 연구자는 국외 데이터베이스인 PubMed, CINAHL, EMBASE, Cochrane Library, PycINFO, Web of Science와 국내 전자데이터베이스인 한국교육학술정보원(RISS), 한국학술정보(주)(KISS), 국가 과학기술 정보센터(NDSL)를 검색하였다. 또한 관련 국외 학술지인 ‘US National Library of Medicine (https://clinicaltrials.gov/ct2/home)’, ‘Clinical Research Information Service (https://clinicaltrials.gov/ct2/home)’, ‘Virginia Henderson International Nursing Library (https://www.nursingrepository.org/discover)’에서 수기검색을 시행하였다.

(2) 검색어 설정

본 조사에 앞서 검색전략을 설정하기 위하여 2020년 4월 10일에 PubMed 데이터베이스에서 검색어를 “{(Nurses*) OR (Physicians*) OR (Psychology*) OR (Social workers*) OR (Mental health worker*)} AND {(Trauma*) OR (Stress disorder, post traumatic*)} AND {(Education*) OR (web based program*)}”로 조합하여 예비검색을 두 차례 시행하였다. 예비검색으로 검색된 문헌 100편을 토대로 연구질문(Population-Intervention-Comparison-Outcome, PICO)을 확인하고 검색어를 선정하였으며, 데이터베이스별로 제공되는 고급검색(advanced search) 기능을 고려하여 검색식을 최종 설정하였다. MeSH나 EMTREE와 같은 통제어를 이용한 검색결과가 주요어(keyword)를 이용한 검색결과에 포함됨을 확인하고 난 후, 주요어를 중심으로 검색식을 선정하였다. 대상자는 ‘Nurses’, ‘Physicians’, ‘Psychology’, ‘Social workers’, ‘Mental health worker’, ‘Mental health provider’이며, 중재는 ‘Trauma’, ‘Trauma and stressor related disorders’, ‘Stress disorder, post traumatic’, ‘Education’, ‘Education, distance’, ‘Web based program’, ‘Training’ 등을 병합 적용하였다. 검색식은 MeSH 검색어, CINAHL Heading, text word라 불리는 연산자 및 절단검색 기능 등을 조합하여 구성하였다. 국내의 경우에는 ‘간호사’, ‘의사’, ‘사회복지사’, ‘임상심리사’, ‘트라우마’, ‘외상후 스트레스’, ‘교육’, ‘웹기반’, ‘훈련’ 등을 병합하여 실시하였다(Appendix 1).

5. 문헌 선정 과정 및 문헌 추출 결과

1) 문헌 선정 및 배제기준

정신건강 전문가 대상으로 수행된 웹기반 트라우마 교육 프로그램의 효과를 분석한 무작위 대조군 실험연구이거나 비무작위 단일군 전후설계의 유사실험연구인 경우를 선정하였다. 결과변수는 종류에 관계없이 정신건강 전문가를 대상으로 결과를 측정한 연구를 모두 포함하였으며, 2020년 4월까지 영어 또는 한국어로 작성되어 학술지에 게재된 논문을 포함하였다. 또한 연구설계가 문헌고찰 연구, 프로토콜 및 예비 연구, 환자대조군 연구, 코호트 연구인 경우는 배제하였다. 연구대상자가 정신건강 전문가가 아닌 소방공무원, 경찰 공무원, 지하철 공무원, 군인, 가정폭력 상담원, 성폭력 상담원 등인 경우는 제외하였다.

2) 문헌 선정 과정

전자 데이터베이스를 통해 검색된 문헌은 서지 관리 데이터베이스인 EndNote X7을 사용하여 중복문헌을 제거하였으며 수기로 중복 여부를 추가 확인하였다. 문헌 선정과정은 일차 배제와 이차 배제로 나누어 진행하였으며, 세부적인 배제기준으로는 연구 시점, 대상자, 중재 내용, 원문 접근 여부, 사용 언어, 연구설계 등으로 설정하였다. 배제기준 설정 후에는 기준의 명확성 및 적절성을 검토하기 위하여 2명의 연구자가 무작위로 선정된 30개의 문헌에 대하여 예비조사를 실시한 후 논의를 통해 배제기준을 보완하였다. 문헌 선별과정은 체계적 문헌고찰을 교육 받았거나, 체계적 문헌고찰 연구에 참여 경험이 있는 3명의 연구자가 참여하였다. 또한, 연구자 간의 일치도를 높이기 위해 사전 모임을 통하여 문헌 선별과정에 대한 이해 및 합의를 거친 후 문헌 선정과정을 진행하였다. 연구자 2명은 각각 독립적으로 선별과정을 시행하였고, 연구자 1명이 원문을 검토하여 추출된 내용을 다시 점검하였다. 연구자간에 의견의 불일치가 있는 경우는 논의 및 제 3자 개입을 통해 이견을 합의하는 과정을 거쳤다. 일차 배제 시에는 제목과 초록을 검토하여 문헌 선정기준에 해당하는 연구인지를 확인하였으며, 제목과 초록만으로 선정 여부를 판단하기 어려운 경우에는 우선 포함하도록 하여 이차 배제 과정에서 전문 리뷰를 통해 최종 결정하였다.

3) 문헌 선정 결과

전자 데이터베이스 검색을 통해 11,852편, 기타 학술지 수기 검색을 통해 0편, 총 11,852편의 논문이 검색되었다(Figure 1). PubMed에서 2,546개, CINAHL에서 769개, EMBASE에서 3,017개, Cochrane Library에서 854개, PsycINFO에서 2,869개, Web of Science에서 1,511개, RISS에서 167개, KISS에서 14개, NDSL에서 105개가 검색되었다. 이후 EndNote를 사용하여 중복문헌을 제거하였으며 수기로 중복여부를 추가 확인하여 4,037편의 중복문헌을 제외하였다. 남은 5,889편의 문헌에 대해 제목과 초록을 기준으로 일차 배제를 실시하여 5,861편이 제외되었다. 다음으로 일차 선별된 28편의 문헌에 대하여 전문을 검토하여 이차 배제를 진행하였다. 이차 선별과정에서 25편이 제외되었으며, 그 결과 총 3편(1편의 무작위 대조군 실험연구, 2편의 비무작위 단일군 전후설계의 유사실험연구) [24-26]이 체계적 문헌고찰을 위한 최종 문헌으로 선정되었다. 이중 국외 연구는 3편이었고, 국내 연구는 0편이 포함되었다. 문헌검색 및 선정은 체계적 문헌고찰 연구방법을 교육받은 연구자와 체계적 문헌고찰 연구에 참여 경험이 있는 연구원이 독립적으로 수행하였으며, 연구자 간 불일치는 없었다.

6. 문헌의 질 평가

본 연구에서 선정된 문헌의 질 평가는, 무작위 대조군 실험 연구의 경우 코크란의 비뚤림 위험 평가 도구(Risk of Bias, RoB)를 사용하였고, 그 외 비무작위 단일군 전후설계의 유사 실험연구는 비무작위 연구의 비뚤림 위험 평가 도구(Risk of Bias for Non-randomized Study, RoBANS)를 적용하여 시행하였다. 문헌의 질 평가는 2명의 연구자가 독립적으로 실시하는 것을 원칙으로 하되, 일치하지 않는 평가 영역이 발생하면 충분한 논의과정을 통해 합의를 도출하였다. 질 평가 결과는 Revman 5.0 version (Cochrane Community, Oxford, UK)을 이용하여 제시하였다.

7. 자료분석

자료분석은 정성적 분석(qualitative analysis) 방법을 적용하였으며, 선택문헌 별로 연구설계와 연구결과 보고방식이 이질적이고 중재 프로그램이 동일하지 않아 메타분석은 시행하지 않았다[27]. 그러나 중재의 이론적 타당성을 범주화하고 고찰하기 위하여 분석틀을 개발하였다.

분석틀은 본 체계적 문헌고찰 연구에서 최종 채택된 문헌의 중재 내용 및 연구결과 등을 분석하기 용이하게 하기 위해 개발되었다. 추출한 자료 목록은 크게 연구 특성과 중재 특성으로 나누었다. 연구의 특성으로는 저자, 게재년도, 국가, 연구유형, 표본 수, 연구참여자 특성 등을 추출하였으며, 중재 특성은 중재 유형, 중재 내용, 중재기간 ․ 빈도 ․ 시간 등을 추출하였다. 다음으로는 분석틀을 토대로 최종 채택된 문헌의 특성을 종합적으로 분석하였다.

연구결과

1. 최종분석에 포함된 문헌의 일반적 특성

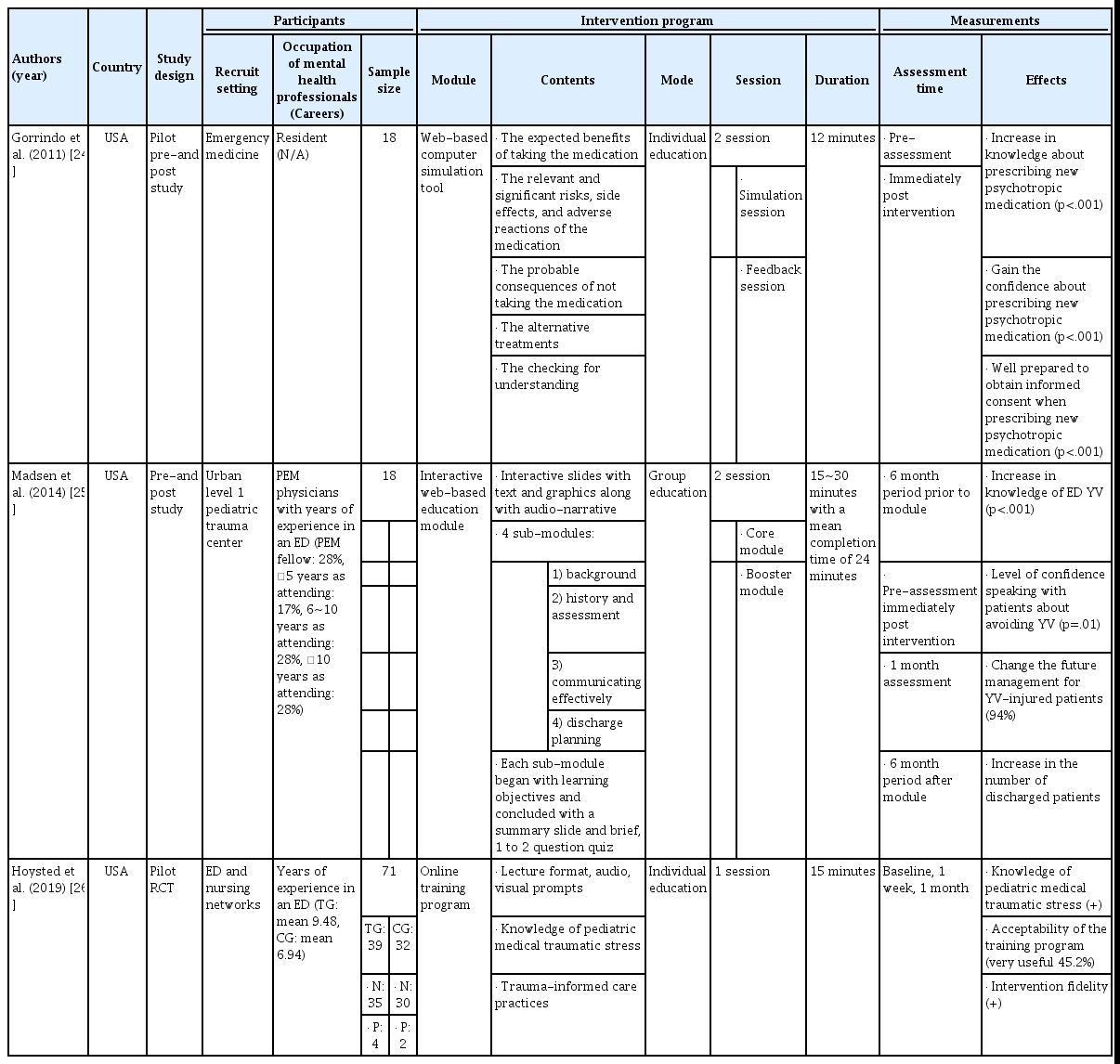

본 연구의 최종분석에 선정된 총 3편[24-26]의 연구논문의 특성을 저자, 게재년도, 국가, 연구설계 유형, 표본수, 연구대상자, 중재 유형, 중재 내용, 중재기간 ․ 빈도 ․ 시간의 주요 영역으로 구분하여 Table 1에 제시하였다. 정신건강 전문가를 위한 웹기반 트라우마 교육 프로그램의 평가에 선택된 문헌은 총 3편[24-26]으로, 총 연구참여자 수는 107명이었다. 연구대상자는 선택된 문헌 3편 모두 의사(응급의학과 레지던트, 응급실에서 다년간의 근무 경험이 있는 소아 외과 의사)를 대상으로 연구가 진행되었으며, 그중 1편[26]만이 간호사를 참여자로 포함시켰다. 뿐만 아니라, 연구대상자의 근무지는 응급의학과 2편[24,26], 소아외상센터 1편[25]이었다. 연구설계별로는 무작위 대조군 실험연구가 1편[26], 비무작위 단일군 전후설계의 유사 실험연구가 2편[24,25]이었다. 선택된 문헌은 각각의 발표년도가 2011년[24], 2014년[25], 2019년[26]이며, 지역별로는 3편[24-26] 모두 미국에서 발표되었다.

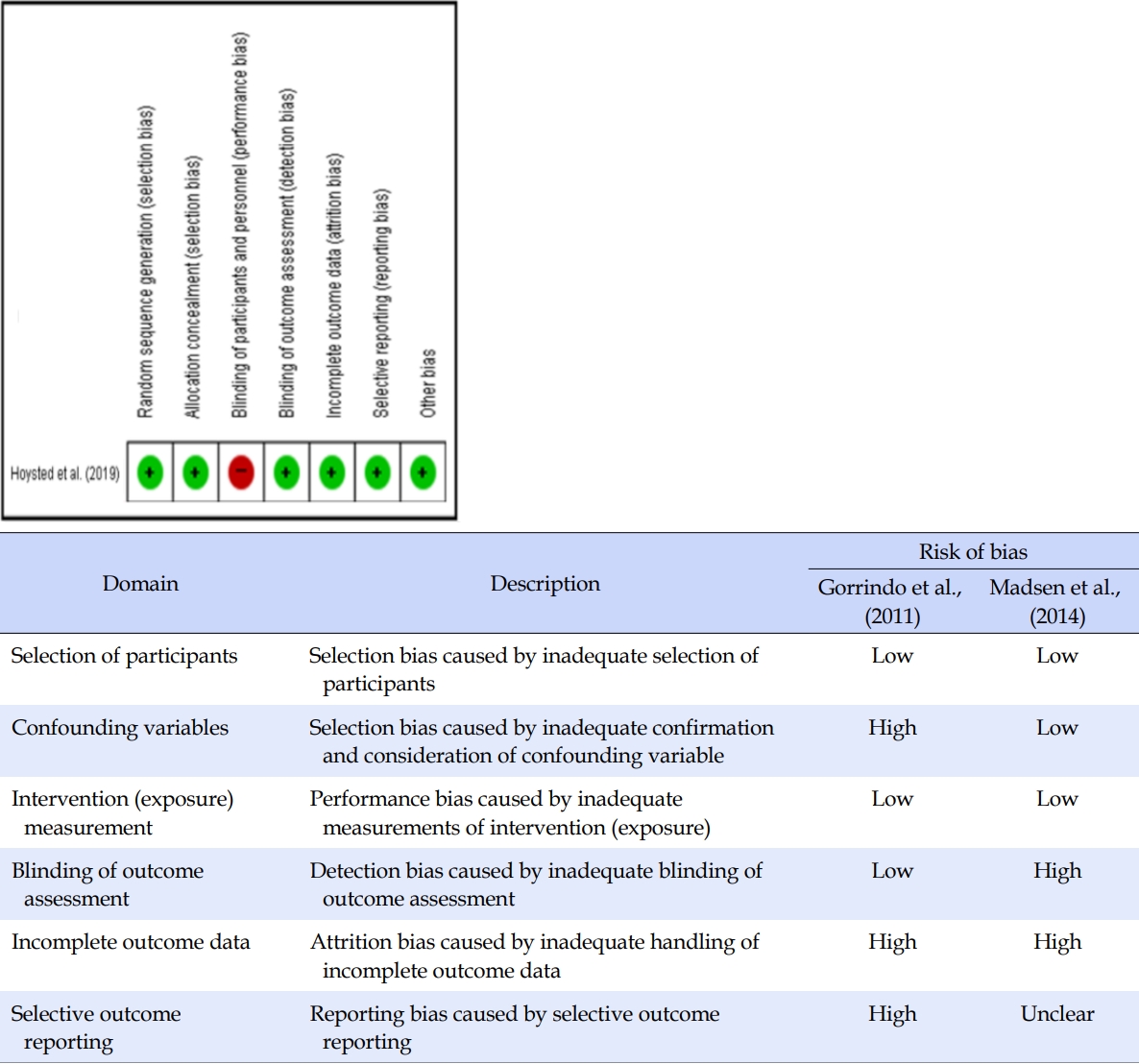

2. 선정된 연구의 질 평가

문헌의 질 평가 결과, 무작위 대조군 실험연구 1편[26]은 무작위 배정 순서 생성, 배정 순서의 은폐, 결과평가에 대한 눈가림, 자료의 완결성, 선택적 결과 보고의 5가지 영역에서 비뚤림 가능성이 낮았으며, 연구참여자와 연구자에 대한 눈가림 영역은 비뚤림 가능성이 높은 것으로 평가되었다. 비무작위 단일군 전후설계의 유사실험연구 2편[24,25]은 전체적으로 탈락 비뚤림은 높은 것으로 평가되었다. 2편[24,25] 모두 타당도가 입증된 설문지를 사용하여 전체적으로 실행 비뚤림 위험은 낮게 평가되었고, 응답률이 낮거나 탈락률에 대해 확실하게 보고하지 않아 탈락 비뚤림 가능성이 높게 평가되었다. 선택적 결과를 보고한 위험이 높거나 보고하지 않은 경우, 또는 연구결과에 대한 연구자의 눈가림 여부에 대해 보고된 문헌은 각각 1편으로 보고 비뚤림의 가능성이 있는 것으로 평가되었다. 따라서 전반적으로 평가에 선택된 문헌은 비뚤림의 위험이 있었다(Figure 2).

3. 웹기반 트라우마 교육 프로그램의 특성

최종분석에 선택된 총 3편[24-26]의 문헌은 정신건강 전문가에게 제공할 트라우마 교육 프로그램을 연구자가 개발하였다는 점에서 공통점이 있으며, 3편의 문헌에 대해 분석한 결과는 Table 1에 제시하였다. 교육 프로그램 개발에 이론을 적용한 문헌은 2편[24,26], 이론 적용에 대해 보고하지 않은 문헌은 1편[25]이었다. 적용한 이론으로는 계획된 행동이론과 멀티미디어 학습 관련 인지이론이다. 교육 방법은 트라우마 관련 전문가 실무지침을 강의형식으로 제공하는 문헌 2편[25,26]과 가상 시나리오를 활용한 시뮬레이션 교육을 제공한 문헌 1편[24]으로 구분된다. 교육 내용을 분석한 결과, 외상후 스트레스 장애의 약물치료법(약물의 효과 및 부작용, 불이행 시 나타날 수 있는 결과)과 대체치료법 및 이와 관련한 정신건강 전문가의 이해도를 다루는 문헌은 1편[24], 청소년의 폭력과 관련하여 심리적 외상의 위험요인, 유병률 및 사망률, 재상해율, 상담가이드, 응급실 방문이 필요한 증상, 이용 가능한 응급자원 등을 다루는 문헌 1편[25], 소아 외상 스트레스에 대한 기본적인 지식과 심리적 외상에 입각한 치료 시 부모와 의료진의 중요성 등을 다루는 문헌 1편[26]으로 나눌 수 있다.

교육 형태는 개인교육이 2편[24,26], 집단교육이 1편[25]이었다. 교육 빈도는 1회인 경우가 2편[24,26], 5회인 경우가 1편[25]이었다. 다회에 걸쳐 교육을 실시한 경우, 코어모듈과 부스터모듈로 구성된 교육 프로그램을 사용하였다. 코어모듈은 4개의 하위모듈(트라우마를 경험한 대상자의 현병력, 과거력 및 사정, 효과적인 의사소통, 퇴원계획)로 구분되며, 각각의 하위 모듈은 학습목표, 본문, 퀴즈로 구성되어 있다. 또한 부스터모듈은 코어모듈에서 도출한 핵심내용을 기반으로 한 설명, 그림 및 오디오 해설을 제공하였다. 교육 시간은 12분 1편[24], 15분 1편[26], 25~30분 1편[25]으로, 정신건강 전문가를 위한 트라우마 교육이 30분 이내에 이루어짐을 확인하였다. 교육 평가시점을 분석한 결과, ‘중재 제공 직전-중재 제공 직후’ 1편[24], ‘중재 제공 6개월 전-중재 직후-중재 제공 후 1개월 뒤-중재 제공 후 6개월 뒤’ 1편[25], ‘중재 제공 직전-중재 제공 후 1주일 뒤-중재 제공 후 1개월 뒤’ 1편[26]임을 확인하였다. 이외에도 심화과정 학습자를 고려하여 추가 콘텐츠를 포함시킨 문헌이 1편[25], 추가 콘텐츠에 대해 보고하지 않은 문헌이 2편[24,26]이었다.

4. 웹기반 트라우마 교육 프로그램의 효과

웹기반 트라우마 교육 프로그램의 효과는 최종 선정된 3편[24-26]의 연구결과를 ‘정신건강 전문가의 지식수준, 수행자신감, 교육 만족도, 교육 이수율’로 구분하여 평가하였다(Table 1).

1) 지식수준

웹기반 트라우마 교육 프로그램의 효과 중 지식수준을 보고한 문헌은 2편[25,26]으로, 전문가 실무지침을 강의형식으로 제공한 연구에서 보고하고 있다. 지식수준을 측정하기 위해 교육내용으로 구성된 객관식 평가문항을 사용하거나[25], 신뢰도와 타당도가 검증된 지식 척도를 이용하였다[26]. 지식수준을 보고한 2편의 문헌은 교육 빈도, 교육 수준, 연구설계 방법 모두 상이하였으나, 교육을 시행한 뒤 정신건강 전문가의 지식이 통계적으로 유의하게 증가한 것으로 보아 웹기반 트라우마 교육 프로그램은 관련 지식수준을 향상시키는데 효과가 있는 것으로 나타났다.

2) 수행자신감

웹기반 트라우마 교육 프로그램의 효과 중 치료과정에서 정신건강 전문가의 수행자신감을 보고한 문헌은 2편[24,25]이었다. 각 교육 프로그램의 목적에 따라, 향정신성의약품 사용과 관련된 치료결정 시 수행자신감[24], 청소년 폭력 관련 피해자와 면담 시 수행자신감[25]을 중재의 효과로 다루고 있었다. 개인교육을 제공한 경우[24], 집단교육을 제공한 경우[25] 모두 정신건강 전문가의 수행자신감이 통계적으로 유의하게 증가한 것으로 보아 웹기반 트라우마 교육 프로그램은 정신건강 전문가의 수행자신감을 향상시키는데 효과가 있는 것으로 나타났다.

3) 교육 만족도

웹기반 트라우마 교육 프로그램의 효과 중 교육 만족도를 보고한 문헌은 1편[26]으로, 이는 무작위 대조군 실험연구로 연구설계되었다. 교육 프로그램은 구성 내용이 흥미롭고 참여자의 요구 사항을 충족 시켜주었으며, 정신건강 문제에 대한 통찰력을 높여주었다는 점에서 74%의 정신건강 전문가가 만족한다고 하였다. 또한 웹기반 교육 프로그램은 본인이 편한 시간에 이수할 수 있으므로 유용하다고 밝혔다.

4) 교육 이수율

웹기반 트라우마 교육 프로그램의 교육 이수율을 보고한 문헌은 2편[25,26]으로, 주로 전문가 실무지침을 강의형식으로 제공한 연구에서 보고하고 있다. 이수 시간은 개인교육이 제공된 연구[26]는 15분, 집단교육이 제공된 연구[25]는 15~30분 소요되어, 모두 30분 이내의 짧은 이수 시간을 보였다. 짧은 시간 안에 교육을 이수할 수 있었던 이유는 웹기반 교육 프로그램이 사용하기 쉽게 설계되었기 때문이다[25]. 또한 웹을 통한 시청각 교육자료 제공은 학습자의 주의와 흥미를 유도함으로써 학습자로 하여금 중도 포기 없이 교육과정을 모두 완수하는데 도움이 된 것으로 밝혀졌다[26]. 반면, 교육 이수율에 대해 보고하지 않은 문헌 1편[24]은 웹기반 교육 프로그램을 이해하고 상호작용하는 것이 쉬운지 평가하기 위해 시스템 사용성 측정도구를 사용하였다. 이를 통해 정신건강 전문가 대상의 트라우마 교육을 웹으로 진행 시, 짧은 시간 안에 쉽고 흥미 있는 교육참여로 교육과정을 이수하는 데 효과가 있는 것으로 나타났다.

논 의

본 연구는 정신건강 전문가를 위한 웹기반 트라우마 교육 프로그램의 중재 특성 및 효과를 파악함으로써 국내 정신건강 전문가에게 수준 높은 교육을 제공하고자 수행되었다. 또한 시간과 비용 및 편의성을 고려한 웹기반 트라우마 교육 프로그램 개발을 위한 근거를 마련하기 위함이다. 최종분석에 선택된 문헌은 총 3편[24-26]으로, 트라우마 치료에 참여하는 정신건강 전문가 대상의 교육이나 훈련과 관련된 연구가 절대적으로 부족하다는 것을 알 수 있다. 이는 Hoysted 등[26]이 정신건강 전문가 중 97.4%는 외상에 관한 정보나 정신사회치료 관련 교육을 받은 경험이 없다는 내용과도 일치하므로, 향후 정신건강 전문가를 위한 트라우마 교육 프로그램 및 훈련 개발이 활성화될 필요가 있다. 또한 최종분석에 선택된 3편[24-26]의 문헌에서 연구대상자 수는 총 107명에 불과하며, 1편[26]만이 무작위 대조군 실험연구로 설계되었다. 이는 정신건강 전문가를 위한 중재의 특성상, 병원, 지역사회 및 공중 보건 시스템 차원의 적극적인 협조 없이 대규모 연구 수행에 한계가 있기 때문으로 생각된다. 그러나 트라우마를 경험한 후 적절한 중재가 수반되지 않으면 사회복귀가 지연되고 사회경제적 손실로 이어지는 만큼 개인적 차원을 넘어 국가 차원의 대응이 필요하다. 따라서 정신건강 전문가를 위한 웹기반 트라우마 교육 프로그램의 유효성을 확인하고 결과를 일반화하기 위해서는 향후 무작위 대조군 실험연구를 수행할 수 있도록 국가 차원의 노력이 필요해 보인다.

선정된 문헌의 연구대상을 살펴본 결과, 웹기반 트라우마 교육 프로그램의 효과검증을 위한 연구는 응급의학과 수련의와 전문의 대상 2편[24,26], 소아전문응급의료센터 의사 대상 1편[25], 응급실 간호사 대상 1편[26]이었다. 선정된 문헌 모두 의사를 연구대상에 포함하고 있으며, 간호사가 포함된 연구는 1편[26]에 불과하다. 간호사는 정신건강 전문가 중 대표적 인력 구성원으로서 트라우마 치료 및 관리를 시행하고 지역사회 간호사들에게는 역할모델이 되며 치료적 관계를 형성하는 데 중요한 역할을 하므로[28], 정신건강 전문가를 위한 웹기반 트라우마 교육 프로그램 개발에 있어 반드시 고려해야 할 대상이다. 또한 체계적인 트라우마 치료를 위해서는 다양한 직군의 정신건강 전문가 참여가 필수적이므로, 정신건강의학과의사, 정신건강간호사, 정신건강사회복지사, 심리상담가를 포함할 수 있는 팀 단위의 중재 프로그램 개발이 필요하다.

선정된 문헌의 특성을 살펴본 결과, 정신건강 전문가 대상의 웹기반 트라우마 교육 프로그램은 개인교육 형태로 연구되고 있었다. 외상후 스트레스 장애 환자를 대상으로 e-Mental Health의 효과를 살펴본 메타분석 연구[2]에 따르면 웹기반 치료는 대면 치료와 동일한 효과를 보이며, 오히려 더 다양한 대상자가 활용할 수 있다는 장점이 있다. 또한 선정된 문헌의 교육 내용을 살펴본 결과, 트라우마 관련 지식 전달에 초점을 맞추고 있다. 그러나 정신건강 전문가의 약 3분의 1 (정신건강의학과의사 44%, 정신건강간호사 25%, 정신건강사회복지사 및 심리상담가19%)은 외상후 스트레스 장애 환자의 치료 과정에서 응급관리나 위기 상황 시 대처능력에 대한 한계를 느끼며, 팀 협동 과정에서 도움 요청하기를 어려워한다[27,29]. 향후 정신건강 전문가를 위한 훈련 및 교육 프로그램 개발 시, 전문적 지식 및 임상기술의 교육훈련과 더불어 시뮬레이션 기반 교육을 통한 위기대처 팀 훈련, 위기자원관리 교육과정을 제공할 필요가 있겠다. 뿐만 아니라 전문가 간에 긴밀한 상호작용을 촉진하고 어려움이 생겼을 때 정보를 제공할 수 있도록 의사소통 시스템을 구축 ․ 운영해야 하겠다. 나아가 정신건강 전문가를 위한 팀 단위의 중재 프로그램 개발에 있어 장애요인에 대한 심층적인 분석이 필요하며, 팀 단위의 중재 프로그램을 확대 적용하기 위한 노력이 필요하겠다.

선정된 문헌의 질 평가 결과, 신뢰도와 타당도가 입증된 설문지를 사용한 문헌은 2편[24,25]으로 적으며, 이마저도 응답률과 탈락률이 높았다. 연구설계 측면에서 무작위 대조군 실험연구가 부족함을 확인하였으며, 사전사후 실험설계를 적용한 연구의 경우에도 대조군 없이 단일군 실험설계를 이용하고 일개 집단을 대상으로 함으로써 외적타당도의 위협을 안고 있으며 연구자가 개발하고 타당화가 이루어지지 않은 도구를 사용하고 있어 해석상의 주의를 요하고 있다. 따라서 전체적으로 비뚤림의 위험이 있어, 본 연구를 통해 도출된 유효성 결과를 일반화시키는데 제한점이 있었다. 향후 웹기반 트라우마 교육 프로그램의 중재 개발 연구에서는 신뢰도와 타당도가 검증된 도구를 사용하는 노력이 필요하며, 비뚤림의 위험을 고려하여 무작위 대조군 실험연구를 수행할 수 있도록 노력해야 할 것이다.

본 연구의 의의는 첫째, 최근 트라우마 사건이 우리 주변에서 흔히 발생하면서 관련 연구가 다수 진행되고 있으나, 현재까지 대부분의 중재연구가 트라우마 환자의 사회적 불안과 정신적 고통에 초점을 두고 이루어짐에 따라 이들을 치료하는 정신건강 전문가를 위한 중재 개발은 이루어지고 있지 못하다는 것을 확인하였으며, 둘째, 웹기반 교육 프로그램 중재가 정신건강 전문가의 지식수준, 수행자신감, 교육 만족도, 교육 이수율에 효과가 있으나 교육의 내용 및 구성에 대한 근거가 불확실하다는 것을 확인하였고, 셋째, 다양한 직군이 참여하는 정신건강 전문가를 대상으로 진행하는 표준화된 교육훈련의 부족을 해결하기 위한 연구가 부족하고 현재까지 개발된 중재의 경우 무작위 대조군 실험연구가 부족하다는 것을 확인하였다는 것이다. 이에 향후 팀 단위의 중재 프로그램 개발 연구가 필요하며, 다양한 직군이 참여하는 정신건강 전문가를 위한 표준화된 중재 개발과 대규모 무작위 대조군 실험연구가 필요하다는 방향성을 제시하였다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 선택된 문헌의 수와 연구대상자 수가 충분하지 않고, 각 연구 별로 연구설계와 문헌의 질 평가에서 비뚤림의 위험이 확인되어, 중재의 효과성을 일반화하기에는 한계가 있다. 둘째, 본 연구에서는 영어와 한국어로 작성된 문헌만을 선택적으로 선정하였고, 검색어가 다양하지 못하여 분석에 포함되지 못한 연구들이 있을 수 있다는 점이다.

결 론

본 연구는 정신건강 전문가를 위한 웹기반 트라우마 교육 프로그램의 구체적인 내용을 살펴보고, 중재의 특성과 효과를 파악하여 근거기반의 실천적 및 학문적 기초자료를 제공하기 위해 수행되었다. 현재 정신건강 전문가를 위한 웹기반 트라우마 교육 방법은 전문가 수행지침을 강의형식으로 제공하거나 가상 시나리오를 활용한 시뮬레이션 교육이 활용되고 있으며, 이는 제공하는 대상이 개인인지 그룹인지에 따라 나뉠 수 있다. 즉, 다양한 상황적 요소를 고려하여 그에 맞는 웹기반 트라우마 교육 프로그램 적용이 가능할 것이다. 선정된 3편의 문헌 모두 양적연구로 시행되었으며, 양적연구에서도 비무작위 단일군 전후설계의 유사실험연구를 통해 각기 다른 효과변수에 대한 측정이 이루어져 메타분석은 이루어질 수 없었다. 현재 트라우마 치료에 참여하는 정신건강 전문가를 위한 훈련이나 교육에 관한 연구는 거의 없음을 알 수 있었으며, 향후 정신건강 전문가의 복잡성을 고려한 결과변수의 선정 및 측정을 통해 웹기반 교육의 효과성을 입증할 수 있도록 무작위 대조군 실험연구가 지속되어야 할 것이다. 나아가 병원, 지역사회 및 공중 보건 시스템 차원에서 트라우마 교육훈련을 포함한 트라우마 관리 시스템의 평가에 집중해야 한다. 이로써 트라우마를 다루는 정신건강 전문가가 체계적으로 교육훈련 받음으로써 전문 치료자를 양성할 수 있으며, 나아가 정신건강 전문가로 활동하고 있는 간호사들에게 배움의 기회를 증가시켜 줄 수 있을 것이다.

Notes

The authors declared no conflicts of interest.